03

【5つのステップで成功】効果を最大化するコスト削減の進め方

場当たり的なコスト削減は、一時的な効果が得られるだけで、現場の混乱を招きかねません。計画的かつ全社的にコスト削減を進めるための具体的なステップを解説します。

ステップ1:現状把握と課題の特定

コスト削減の第一歩は、現状を正確に把握することです。財務データを分析して、以下のポイントで課題を特定します。現状把握と課題の特定には、データに基づく客観的な分析が必要です。

【ポイント】

・過去3年分の損益計算書・貸借対照表などの財務諸表を分析し、増加傾向にある科目を洗い出す

・売上高に対する費用の比率が高い科目を特定する

・自社のコスト構造と業界平均値を比較する

・部門別・製品別の収益性を分析し、収益を圧迫している要因を明確にする

課題を明確にすることで、コスト削減に対する具体策が見いだせます。

ステップ2:明確な削減目標の設定

分析結果に基づき、具体的な削減目標を設定します。SMART原則を適用した目標設定をしましょう。

【ポイント】

・S(具体的)どのコストを削減するのか

・M(測定可能)どれくらい削減するのか

・A(達成可能)努力すれば達成できる現実的な水準か

・R(関連性)経営戦略や事業目標と関連しているか

・T(期限つき)いつまでに達成するのか

例えば、「今年度末までに、コピー用紙の使用を20%削減し、年間40万円のコストダウンを目指す」といった具体的な目標を設定します。

ステップ3:削減策のアイデア出しと優先順位付け

目標達成のための具体的な削減策を検討し、優先順位をつけます。

【ポイント】

・各部門から自由にアイデアを出してもらい、現場の声を集める

・取引先や外部専門家からの提案を取り入れる

・他社の成功事例を研究する

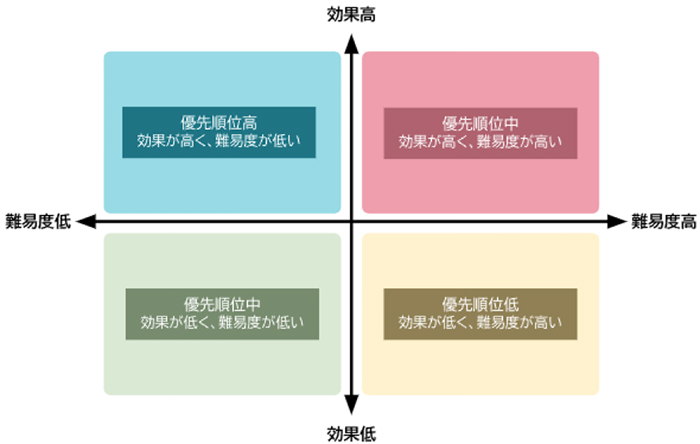

次に、集まったアイデアに優先順位をつけます。例えば、効果の大きさと実現難易度の2軸でマッピングする、ペイオフマトリクスという手法が有効です。

4象限の図解イメージ

ステップ4:実行計画の策定と推進体制

優先順位付けした削減策を実行に移すための計画を策定し、推進体制を構築します。

【ポイント】

・各施策の具体的な実施内容を定める

・責任者と担当者を明確にする

・進捗管理の仕組みを作る

施策内容や担当者、進捗管理体制などの推進体制を構築することで業務を円滑に進められます。

ステップ5:効果測定と見直し

実行したコスト削減策の効果を定期的に測定し、必要に応じて計画を見直します。PDCAサイクルを回すことで、持続的なコスト削減を実現します。

【ポイント】

・定期的なモニタリングを実施する

・削減目標に対する達成度を数値化する

・施策実施前後の比較をする

これら5ステップを着実に実行することで、一時的なコスト削減で利益を生み出すのではなく、持続的に利益を生み出せる状態が実現できます。