01

なぜあなたの会社はいつも時間に追われるのか?タイムマネジメント不足の深刻な影響

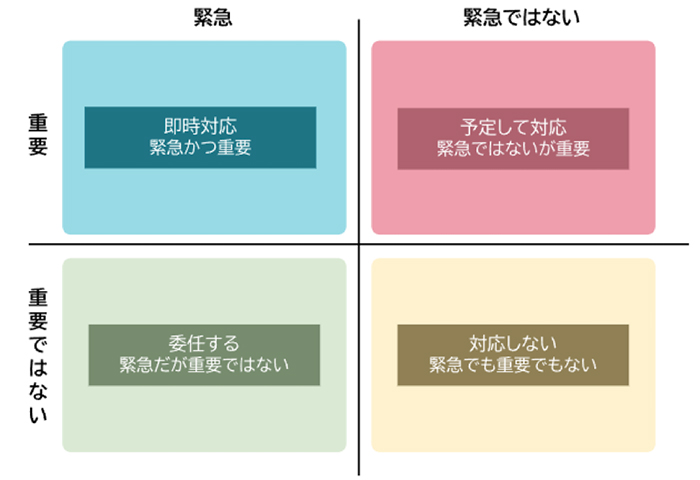

時間は、企業にとって最も貴重な経営資源のひとつです。しかし、時間管理は容易ではありません。多くの職場で、時間不足が深刻化し、タイムマネジメントの重要性が高まっています。時間に追われることで生じる影響を整理し、対策を検討していきましょう。

生産性の低下

時間に追われる職場では、業務の質より量が優先されがちです。事務的な処理が増え、重要な課題解決や創造的な業務が後回しになります。

残業コストの発生

タイムマネジメントが不十分な環境では、残業が常態化しやすくなります。人件費の増加だけでなく、疲労によるパフォーマンス低下や遅刻欠勤などの見えないコストも無視できません。

時間管理への意識が低下し、非効率な業務が悪循環を生む可能性があります。

従業員の疲弊・離職リスクの増大

長時間労働により、従業員の心身に負担がかかることで、モチベーションやエンゲージメントの低下につながります。

イノベーションの停滞

目の前の業務に追われる環境では、新しいアイデアを生み出す余裕が失われます。

マネジメント機能の低下

管理職が時間に追われると、戦略立案や人材育成など、本来のマネジメント業務の時間を確保できません。