03

ERPは会社の「何」を管理する? 主要な機能と業務領域

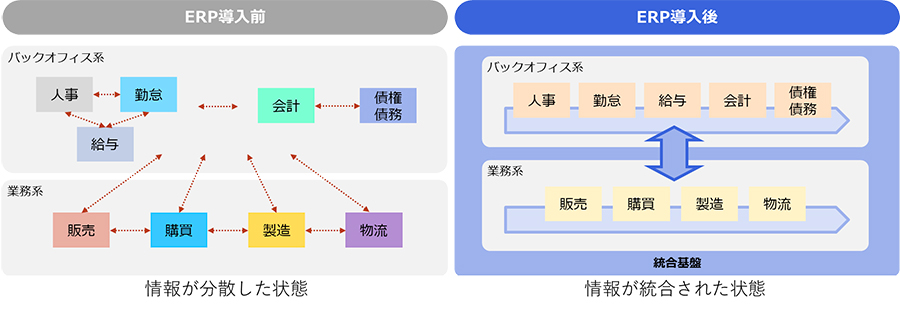

ERPは、企業の基幹業務を幅広くサポートし、部門間の連携をスムーズにします。ここでは、ERPがカバーする主な業務領域と、その代表的な機能をわかりやすく解説します。

予算管理

予算管理機能は、企業の財務目標を設定し、実績との比較を通じて進捗を管理するために用いられます。これにより、部門ごとの予算達成状況やプロジェクトごとの収支をリアルタイムで把握し、必要に応じて迅速な軌道修正を行うことが可能になります。

特に中小企業においては、限られた経営資源を効率的に配分し、目標達成に向けた計画的な経営を行う上で不可欠な機能といえるでしょう。

販売管理

販売管理機能は、顧客への見積もり作成から、受注、売上計上、請求書発行、入金確認までの一連の販売プロセスを一元的に管理する機能です。

活用することで、データ入力の手間やミスを大幅に削減し、販売業務の迅速化と正確性の向上を図れます。

購買管理

購買管理機能は、企業が製品を製造する際に必要な原材料の調達や、自社の販売商品の仕入れ、その他備品などの購入手続きといった、調達プロセス全般の管理に役立ちます。

調達における発注書の作成や検収手続きを自動化できるため、特に大量の原材料などを調達する際の大きな手間を削減することが可能です。

顧客管理

顧客管理では、顧客情報、案件進捗、過去の取引履歴などを一元的に管理し、営業活動や顧客サポートを支援します。

これにより、顧客との関係性を強化し、クロスセルやアップセルの機会の創出につながります。

資産・リース管理

資産・リース管理機能は、企業が保有する固定資産(建物、機械設備など)やリース資産の取得から廃棄までのライフサイクルを管理する機能です。具体的には、固定資産台帳への登録、減価償却費の計算、リース契約の管理などに用いられます。

これにより、資産の正確な価値の把握や、適切な財務報告が可能になります。

債務・債券管理

債務・債券管理機能では、企業が支払うべき債務(買掛金など)と、企業が受け取るべき債権(売掛金など)の管理を行います。

支払いや入金のスケジュールが管理画面に即座に反映されることで、資金の流れを正確に把握し、支払いの遅延や回収漏れといったトラブルを防ぐことができます。

在庫管理

在庫管理機能は、自社が保有している製品・商品の在庫情報を詳細に管理し、どの倉庫にどれだけの数量が格納されているかをリアルタイムで把握するために用いられます。

製造や販売といった他の機能とシームレスに連携することで、常に最新かつ正確な在庫情報を維持することが可能です。

生産管理

生産管理では、生産計画の作成から、作業人員の配置、仕掛品の管理、生産工程の進捗確認まで、製造工程における各作業を一元的に管理します。

生産ライン全体の進行状況が見えるようになることで、ボトルネックの特定や改善を即座に行いやすくなるでしょう。

経費精算

経費精算機能は、従業員の交通費、出張費、交際費などの経費申請から承認、精算までの一連のプロセスをシステム化したものです。

紙ベースでの申請や手作業による集計の手間が削減されることで、経理部門の業務負担が軽減されます。

財務・会計管理

財務・会計機能は、企業の財務状況を正確に把握し、管理するための中心的な役割を担います。

具体的には、仕訳の入力や各種元帳の作成、貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書の作成といった決算業務を効率化できます。

HCM(人事/給与/勤怠/労務)

HCM(Human Capital Management)は、社員の勤怠管理や給与計算、人事評価、労務管理など、人事関連業務を統合的に管理する機能です。社員情報が一元化されることで、人事管理が容易になり、人事戦略の立案や労務コンプライアンスの強化に貢献します。

また、中小企業では、従業員の入社から退職までのライフサイクル全体にわたる情報を一元的に管理することで、人事部門の業務負担を軽減し、より戦略的な人材活用が可能になる点が大きなメリットです。