03

Excelを活用したABC分析の具体的な手順

ABC分析は統計学の深い知識がなくても、Excelの基本的な関数だけで簡単に実行できます。ここでは、中小メーカーでよく扱われる電子部品を例に、具体的な手順を解説していきます。

ステップ1:データを収集する

まず、ABC分析に必要なデータを収集し、Excelで整理します。最低限必要なデータは以下の通りです。

必要なデータ項目

・品目コード:商品を一意に識別するためのコード

・品目名:商品名

・期間売上高:分析対象期間(通常は直近1年間)の売上高

これらのデータを、販売管理システムや会計ソフトから抽出します。システムがない場合は、売上台帳や請求書データから手作業で集計する必要があります。

※分析期間の設定について

一般的には直近1年間のデータを使用しますが、季節変動が大きい商品を扱っている場合は、最低でも1年間、できれば2年間のデータを使用することをお勧めします。新商品や廃番予定商品が多い場合は、6ヶ月間のデータでも十分な精度で分析できます。

Excelでのデータ整理では、1行目に項目名(品目コード、品目名、売上高)を入力し、2行目以降に各商品のデータを入力していきます。

この時、売上高の列は必ず数値形式で入力し、文字が混入しないよう注意しましょう。

ステップ2:各商品の売上構成比を計算する

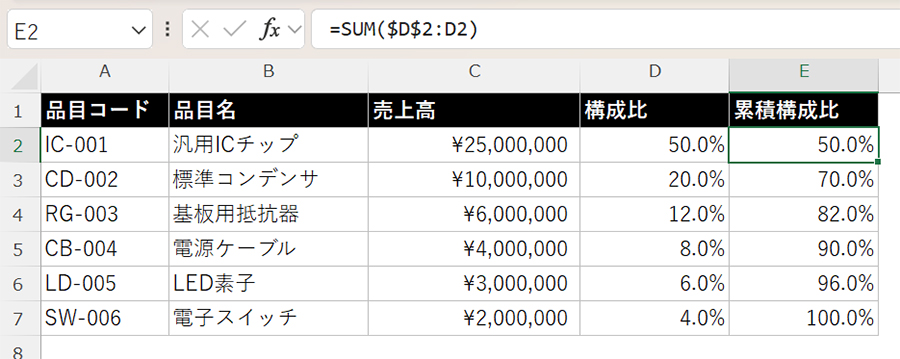

データの準備ができたら、次は各商品の売上構成比と累積構成比を計算します。

手順1:売上高の降順並び替え

まず、売上高の列を基準にして、データ全体を降順(大きい順)に並び替えます。Excelの「データ」タブから「並び替え」を選択し、売上高の列を基準に降順で設定します。

手順2:売上構成比の計算

D列に「構成比」という項目を追加し、D2 に次の数式を入力して下方向へコピーします。

=C2/SUM($C$2:$C$7)

この数式により、各商品の売上高が全体に占める割合が計算されます。セル書式を「パーセンテージ」に設定しておくと見やすくなります。

手順3:累積構成比の計算 E列に「累積構成比」という項目を追加し、E2 に次の数式を入力して下方向へコピーします。

=SUM($D$2:D2)

この数式により、上から順番に構成比を累積していった値が計算されます。ドル記号($)を使うことで、数式をコピーした時に参照範囲が正しく調整されます。

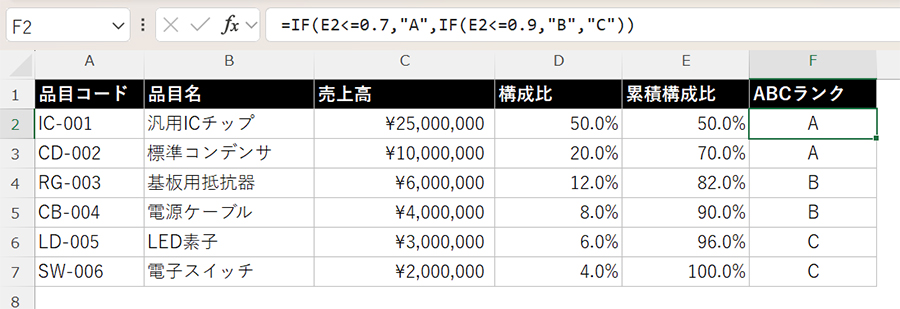

実際の計算例を見てみましょう。

電子部品メーカーでの分析例

ステップ3:ABCランクへ分類する

累積構成比が計算できたら、いよいよABCランクへの分類を行います。

一般的な分類基準

・Aランク:累積構成比 ~70%

・Bランク:累積構成比 70~90%

・Cランク:累積構成比 90~100%

F列に「ABCランク」という項目を追加し、以下のIF関数を使って自動分類します。

=IF(E2<=0.7,"A",IF(E2<=0.9,"B","C"))

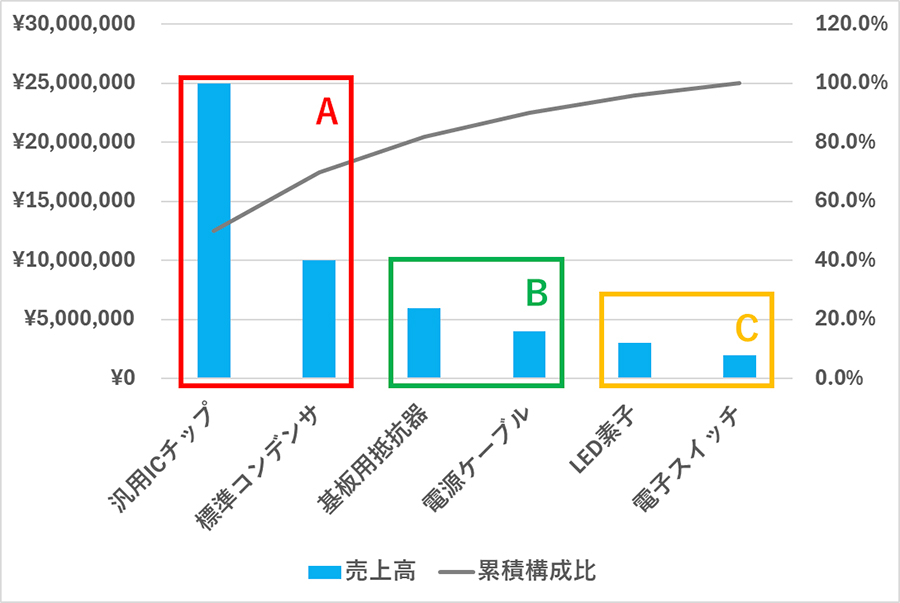

この表を棒グラフで可視化すると以下のようになります。

但し、この分類基準は業界や会社の状況によって調整する必要があります。例えば、競争が激しい業界では重点管理すべき商品の範囲を広げるために、Aランクを80%まで拡大する場合もあります。逆に、リソースが限られている中小企業では、Aランクを50%に絞り込んで、より集中した管理を行う場合もあります。

上記はあくまで目安とし、自社の状況に合わせて柔軟に調整してください。