01

業務プロセス自動化とは? ~定型業務をロボットにお任せ~

BPMは「Business Process Management」の略称であり、企業が目標達成のために、業務プロセス全体を継続的に見直し、最適化していくための体系的な管理手法です。個別の業務効率化だけでなく、企業全体の業務の流れを俯瞰し、最も効果的・効率的な形に変えていくことを目的としています。

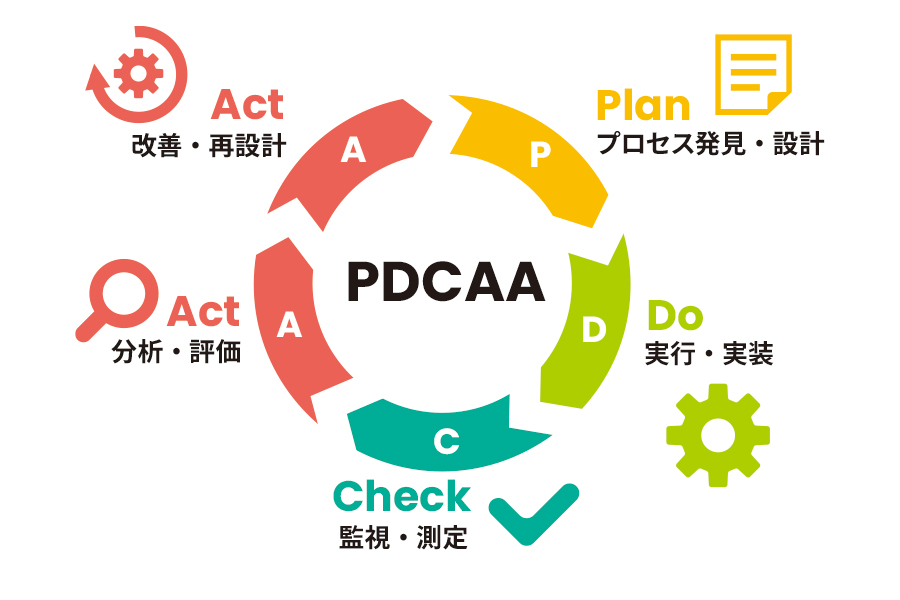

BPMでは、業務プロセスを企業の「競争力」や「生産性」に直結する重要な「資産」として捉え、その資産を常に最適な状態に保つために、「可視化」「設計」「実行」「監視」「分析」「改善」という一連の活動を繰り返し行います。

この取り組みの要となるのが、「継続性」と「反復性」です。一度きりの業務改善とは異なり、PDCAサイクルを回し続ける活動です。これにより、組織は変化に適応し、自ら進化し続けるシステムを構築できます。

尚、BPMは「ワークフローシステム」とは異なる概念です。ワークフローシステムは、申請・承認など、特定の業務フローの効率化ツールです。一方、BPMは製造や顧客対応など、より広範な「業務プロセス全体」の継続的改善を目指すマネジメント手法を指します。

特に、人材・時間などのリソースが限られる中小企業にとって、BPMは、最小限の投入で最大限の成果を生み出すための有効なアプローチです。業務プロセスを「戦略的資産」と位置づけることで、単なる作業の効率化にとどまらず、企業の競争力強化や目標達成に直結する仕組みの構築が可能となります。